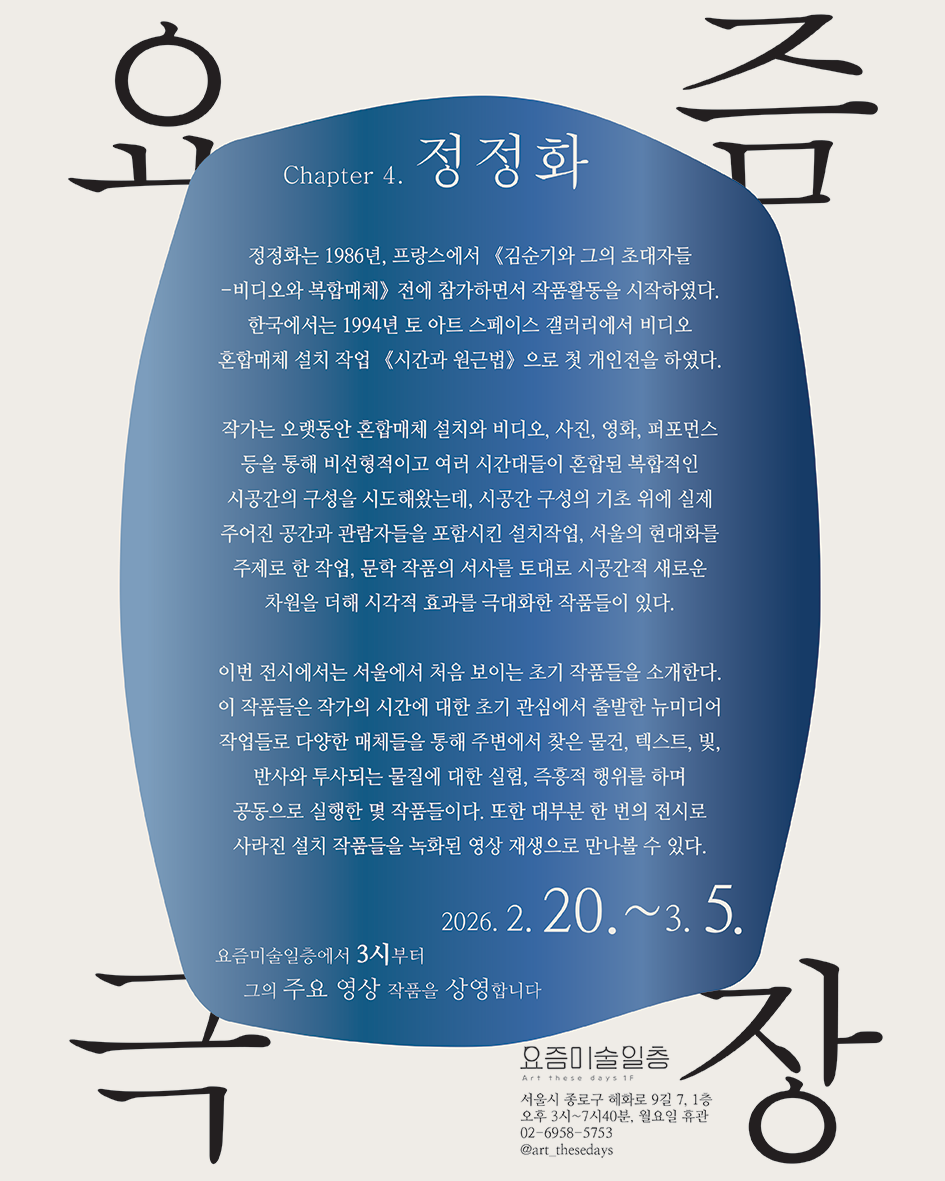

Chapter 4. 정정화

요즘극장

‘요즘극장’은 20년 이상, 시간을 동력으로 예술 활동을 하고 있는, 한 작가의 거의 ‘모든’ 작업들이 움직이고 있는 극장입니다. 이 극장에서는 작가 스스로 작업을 선별하고 순서를 정해 구성된 이야기를 볼 수 있습니다. 또한 미공개 작품이나 사적인 기록들까지 특별함이 수군대는 극장입니다. 상영시간을 잘 확인하세요. 하루 중 아주 잠깐, 혹은 종일 상영할지도 모릅니다.

Chapter 4. 정정화

🟢 전시제목: 《요즘극장: Chapter 4. 정정화》

🟢 정정화 작가소개:

정정화는 1986년, 프랑스에서 〈김순기와 그의 초대자들 -비디오와 복합매체〉전에 참가하면서 작품활동을 시작하였다. 한국에서는 1994년 토 아트 스페이스 갤러리에서 비디오 혼합매체 설치 작업 〈시간과 원근법〉으로 첫 개인전을 하였다.

작가는 오랫동안 혼합매체 설치와 비디오, 사진, 영화, 퍼포먼스 등을 통해 비선형적이고 여러 시간대들이 혼합된 복합적인 시공간의 구성을 시도해왔는데, 시공간 구성의 기초 위에 실제 주어진 공간과 관람자들을 포함시킨 설치작업, 서울의 현대화를 주제로 한 작업, 문학 작품의 서사를 토대로 시공간적 새로운 차원을 더해 시각적 효과를 극대화한 작품들이 있다.

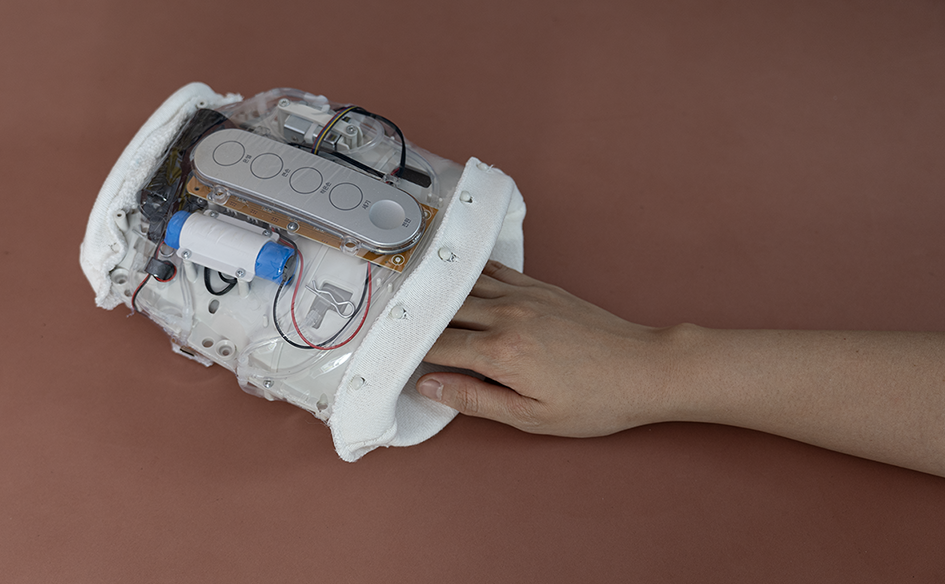

이번 전시에서는 서울에서 처음 보이는 초기 작품들을 소개한다. 이 작품들은 작가의 시간에 대한 초기 관심에서 출발한 뉴미디어 작업들로 다양한 매체들을 통해 주변에서 찾은 물건, 텍스트, 빛, 반사와 투사되는 물질에 대한 실험, 즉흥적 행위를 하며 공동으로 실행한 몇 작품들이다. 또한 대부분 한 번의 전시로 사라진 설치 작품들을 녹화된 영상 재생으로 만나볼 수 있다.

🟢 기간: 2026년 2월 20일~3월 5일(월요일 휴관)

🟢 시간: 3시~7시 40분

🟢 장소: 요즘미술일층

🟢 무료관람

🟢 Title:YOZM Theater: Chapter 4. Jung Jungwha

🟢 Jung Jungwha Introduction:

Jung Jungwha began her artistic career by participating in the exhibition 〈Kim Soon-ki and His Invitees – Video and Mixed Media〉 held in France in 1986. In Korea, she held her first solo exhibition in 1994 at Two Art Space Gallery with the video mixed media installation work 〈Time and Perspectives〉.

For many years, the artist has woven together multiple time periods through mixed media installations, video, photography, film, and performance, constructing complex, nonlinear spatiotemporal compositions. Building upon this foundation of spatiotemporal construction, she has presented works that include the actual given space and the audience within the installation; works themed around Seoul’s modernization; and works that maximize visual effects by adding new spatiotemporal dimensions based on literary narratives.

This exhibition introduces early works being shown in Seoul for the first time. These are new media works originating from the artist’s initial interest in time. They contain collaborative experiments utilizing various media found in the surroundings—objects, texts, light, reflective and projective materials—along with improvisational actions. Furthermore, most of these works, which were shown only once befo re disappearing, can now be experienced through recorded video playback.

🟢 Dates: 2026 February 20~March 5, 3~7:30 pm(monday off)

🟢 Venue: Art these days 1F

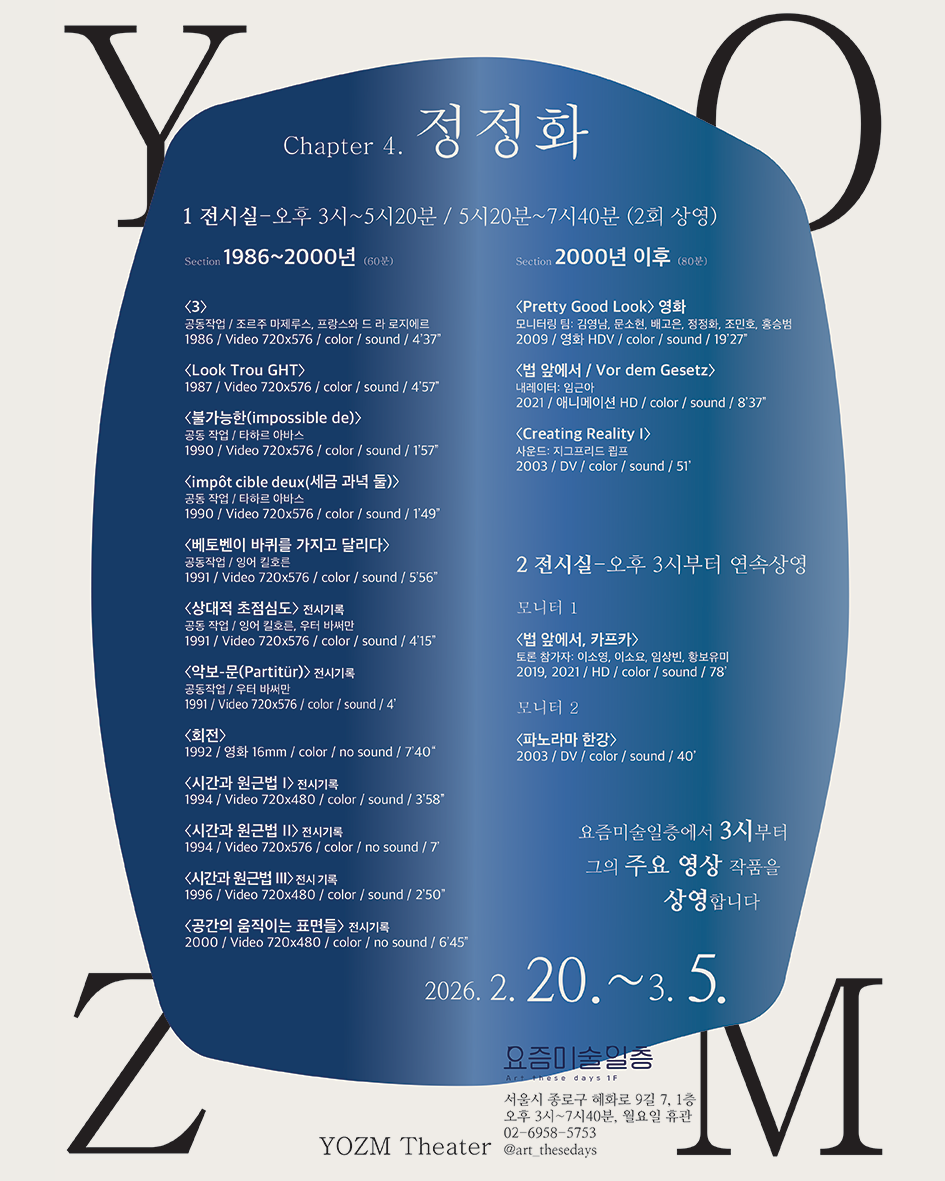

1 전시장-오후 3시 / 5시20분 (2회상영)

Session: 1986~2000 (60min)

〈3〉

공동작업 / 조르주 마제루스, 프랑스와 드 라 로지에르

1986 / Video 720×576 / color / sound / 4’37”

3사람의 퍼포머들이 깊이가 3m 30cm, 넓이가 각 1m 10cm되는 3칸의 복도와 같은 공간을 이용하여 영상을 만들었다.

3사람의 퍼포머들은 시퀀스적 시간을 정해 놓고 임의적으로 선택한 공간 안에 들어가서 여러 가지 상징적 행위를 한다.

비디오 모니터에 3개의 분할화면처럼 보이는 3개의 복도가 가지는 깊이는 카메라를 통한 원근법의 실험공간이 되고 3사람의 동시적 행위는 개개인의 연속성과 리듬을 갖는, 동시적이지만 서로가 불일치적인 시각을 보여준다.

시퀀스적 리듬을 가지고 계속 촬영된 행위들은 단위별로 선택되어 새로운 순서로 편집되었다.

Video Performance “3” with three corridor In each corridor will a action of one person executed. in every sequence are the corridors exchanged. On the monitor see man 3 actions parallel, simultaneously and diachronously. The depth of corridor plays a big role for the perspective. The film is in rhyme of 3 minutes cut.

〈Look Trou GHT〉 비디오 설치

1987 / Video 720×576 / color / sound / 4’57”

Super 8mm 영화 필름을 투사한 것을 비디오로 촬영 복사함

자전거를 타고 좌우로 왔다 갔다 되풀이 하는 영상을 슈퍼8mm 카메라로 촬영한다.

슈퍼8mm 필름의 각 프레임의 가운데를 불로 태워 구멍을 만든다.

이렇게 만들어진 구멍은 불규칙하고 주변부가 예측 불가능한 형태를 이룬다. 이것들이 프로젝터를 통해 정상 속도로 상영될 때 이 이미지가 마치 살아있는 분자들의 움직임처럼 보인다.

이 필름에 흔들리는 고속도로 이미지의 필름을 중첩하여 불로 태운 필름 구멍사이로 보이게 한다.

Worked starting from the Super8mm film and the film projection is videotaped.

This films footage is of a bicycle repeatedly moving by left and right side.

Burn holes in the center of each frame of the film.

These holes become irregular, forming unpredictable shapes around the edges.

When projected at normal speed, the image appears like the movement of living molecules. A shaking highway image in perspective is overlaped onto the bicycle image with burnt holes.

TROU

TRUE

THROUGH

THOUGHT

THOUGH

〈impossible de(불가능한)〉

〈Impossible de(impossible to)〉

공동작업 / 타하르 아바스

Cooperation / Tahar Abbas

1990 / Video 720×576 / color / sound / 1’57”

즉흥적인 상황을 이용한 허무맹랑한 행위.

쌓아진 반투명의 플라스틱 물통더미와 그 위에 이미지를 투사하거나 “불가능한(impossible de)”이라는 글말을 등에 붙이고 달려가서 플라스틱 물통더미에 부딪치는 되풀이 행위는 터무니없는 행위로 보인다.

이 허무맹랑한 행위에 표명되는 암시가 있다면? 마지막 부분에서 이 물통들 더미 위에 투사되는 이미지, 유태 어린이들의 사진일까?, 이 사진이 존재할 수 있었던 이유는 이 중에서 한 사람의 생존자가 추억의 사진으로 가지고 있었기 때문이었다.

Images are reflected onto a heap of plastic water tanks, or actions one clashes this heap with the word ‘impossible’ on his back occur repetitively. This is extremely absurd.

At the end, a photograph of Jewish children is projected onto this heap. This photograph could survive as one of survivors has kept this.

〈impôt cible deux(세금 과녁 둘)〉

〈impôt cible deux(tax target two)

불어 ‘impossible de’ 의 발음과 같이 들리는 단어들을 찾아 작품 제목으로 함.

impôt(세금), cible(과녁), deux(둘)

*<impôt cible deux>: Words that sound like the French expression “impossible de” (impossible to) are used as the work’s title: impôt (tax), cible (target), deux (two).

공동작업 / 타하르 아바스

Cooperation / Tahar Abbas

1990 / Video 720×576 / color / sound / 1’49”

작품 〈불가능한〉에 이어 과녁 맞추기, 반사 효과, 되풀이, 엉뚱한 행위에 중점을 둔 작품

Following <Impossible de>, a work focusing on target practice, reflection effects, repetition, and absurd actions.

〈베토벤이 바퀴를 가지고 달리다〉

〈Beethoven Runs with Wheels〉

공동작업 / 잉어 킬호른

Cooperation / Inge Kielhorn

1990 / Video 720×576 / color / sound / 5’56”

여러 시각적 오브제들( 커다란 3개의 나무바퀴, 원형 거울), 슬라이드와 8mm영화 등이 퍼포먼스에 다양하게 사용되었다.

층위가 다른 공간에 영상의 투사, 그림자, 이미지, 오브제 들를 가지고, 다양한 시각의 즉흥적인 빛 놀이로 복잡한 효과들과 차원들을 만들어낸다.

층위가 다른 공간에 영상의 투사, 그림자, 이미지, 오브제 들를 가지고, 다양한 시각의 즉흥적인 빛 놀이로 복잡한 효과들과 차원들을 만들어낸다.

Several optical objects(3 big wheels, mirror in round shape), slide projection, 8mm film projection, etc. are played in a performance.

Absurd actions and improvised light plays with projections, shadows, images, and objects on different spacial levels, of different perspectives create complex effects and dimensions.

Montage of Film is made by repetitive rhythms(in image and sound), added certain ambiguity to the tempo by speed with different delays between image and sound, variant mix of slower and faster sound frequencies.

〈상대적 초점심도〉전시기록

〈Relative Depth of Field〉Exhibition record

공동 작업 / 잉어 킬호른, 우터 바써만

Cooperation / Inge Kielhorn, Ute Wassermann

1991 / Video 720×576 / color / sound / 4’15”

작품의 시발점은 3사람의 작가들이 두개의 공간 즉 2달 동안 전시를 준비해온 공간인 스프리첸하우스와 전시가 이루어지는 베스트베르크의 두 공간을 중첩시키는 것이었다.

스프리첸하우스에서 행위자들은 주로 즉흥적인 행위들을 하였다. 말하자면, 문과 창문을 통한 안과 밖의 시각을 사진, 비디오 영상 그리고 8mm 영화로 촬영, 그리고 사운드를 위한 행위를 녹화한 것들뿐만 아니라 이것들을 커다란 망원 렌즈, 아크릴판, 아크릴 거울들을 이용하여 반사하고 왜곡하고 변형하였다.

베스트 베르크에서 작가들은 슬라이드, 영화 필름, 네거티브 영상들을 다시 투사하고 반사하였다. 스프리첸하우스에서 한, 이 행위들을 전시 공간에서 다시 반사시키고 그림자를 만드는 행위들을 반복하였다. 3일 동안 전시 중 행해진 행위나 관람자들은 녹화되었으며 스크린들과 몇 개의 모니터를 통해서 현재 상황과 녹화된 것들이 교차하여 보였다. 우연히 맞닥트린, 반사된 공간 상황이 여러 번 되풀이하여 중첩된다.

베스트베르크 전시장 공간은 2개의 영역으로 나누어졌다. 한 영역은 퍼포머들의 공간, 다른 영역은 관람자들의 것이다. 관람자들은 트레이싱 종이로 만들어진 반쯤 열려진 3개의 프로젝션 스크린들일 뿐인, 느슨하게 표시된 경계를 통하여 행위자들의 행위를 볼 수 있지만 그 영역에 들어 올 수는 없다. 전경은 관람자들에게 다양한 시각들 즉, 프로젝션의 표면과 공간 사이에서 상호작용을 경험하게 한다.

This work begins with the overlap of the two spaces of the Spritzenhaus where three practitioners mounted an exhibition for two months, and of the Westwerk where the exhibition took place.

The practitioners experimented with impromptu actions at the Spritzenhaus. They chronicled visual angles through a door or window in photographs, visual images, and 8 mm films, reflecting, distorting, and modifying them by suing a huge-scale magnifying lens, acryl plate, and acryl glass. They projected and reflected slide, film, and negative images again in the Westwerk. The acts of reflecting the actions in the Spritzenhaus and generating shadows recurred.

The acts in the exhibition and viewers were recorded for three days, and these recordings were overlapped with live images on screens and monitors.

The Westwerk is divided into two sections: practitioners conduct their actions in one section, and viewers move in other section. The viewers may see their actions through three projection screens made of trashing paper, but are not allowed to enter their section. The scenes enable viewers to experience diverse viewpoints and interact with the projection surface and space.

〈Partitür(악보-문)〉전시기록

〈Partitür〉Exhibition record

공동작업 / 우터 바써만

Cooperation / Ute Wassermann

1991 / Video 720×576 / color / sound / 4′

Partitür: 독일어의 Partitur-악보와 Tür-문이라는 두 단어의 합성어

문이 열리고 닫히고 하는 여러 상태와 두 행위자들이 이 문에서 한 즉흥적인 행위들은 슬라이드로 촬영된다. 이 슬라이드 시리즈들은 이 문의 맞은편에 있는 벽면에 투사된다. 이 프로젝션의 벽에는 작은 사이즈의 투명한 아크릴판이 놓여진다.이 아크릴 판에는 다시 맞은편의 문과 행위자들의 여러 움직임(사운드를 만들기 위한 행위들을 포함)이 거울처럼 반사된다. 행위자들의 투사되는 공간에서 움직임이 그림자를 만들어 내고 투사된 이미지, 그림자, 아크릴판의 반사이미지들이 중첩된 이미지들은 한 화면 안에서 다양한 프레임을 만들어 낸다.

설치

3개의 모니터는 세로로 세워진다. 만들어진 비디오 영상들은 3가지의 변형된 리듬으로 편집되어 3개의 모니터로 동시에 보인다.

사운드는 3개의 비디오 영상을 위해 하나로 만들어졌으며 전개되는 3개의 비디오 영상과 리듬적으로 다양하게 교환한다. 사운드는 영상 제작시 행위와 함께 만들어진 사운드를 다시 혼합하였다.

또한 3개의 모니터들이 설치된 곳에 다시 원래의 재료가 되었던 슬라이드 영상들을 재 투사하였다. 그래서 관람하는 사람들이 프로젝션과 모니터 사이에서 그림자를 만들어내고 전에 만들었던 이미지의 반복적 투사가 서로, 계속해서 중첩된다.

Partitür: Partitur (German score) and Tür (German door).

Various instances of doors opening and closing, and impromptu acts by two performers at the door are recorded on slides. These slide series are projected onto the opposite wall. A small-size transparent acryl plate is put on this wall.

The diverse movement of the opposite door and performers (including acts to generate sounds) are reflected on this plate as in a mirror. Movement in space where the performers are projected creates shadows, and the overlap of projected images, shadows, and reflected images create diverse frames.

〈회전〉

〈Rotation〉

1992 / 영화 16mm / color / no sound / 7’40”

〈시간과 원근법 I〉전시기록

〈Time and Perspectives I〉Exhibition record

1994 / Video 720×480 / color / sound / 3’58”

토 아트 스페이스 갤러리에서 전시된「시간과 원근법」은 사진과 거울, 비디오 장치로 이루어져 있으며, 이것들을 공간적으로 정교하게 배치하는 것으로 구성되어 있다.

그리고 설치를 위해 전시장의 공간이 모두 사용되었는데 전시장 공간 안에 무엇인가가 ‘설치’되어 있다는 의미보다 무엇인가의 ‘설치’를 통해서 그것을 담은 공간을 활성화하고 다시 그 구조를 해체하게 된다.

전시 공간은 아케이드 형으로 장식된 화랑의 입구를 지나 좁은 계단을 내려가 전시장에 들어서게 되어 있는데, 관람자가 두 번째 계단을 통해 들어서는 전시장의 반대편 벽면에는 전시장에 들어오는 첫 번째 유리문의 사진(거리 쪽에서 찍은)이 걸려있고, 이 두 번째 통과하는 문과 계단이 거울에 비추이게 된다. 이 사진의 가운데 부분에 밖에서 들어오는 유리문의 모양이 거울로 대치되어 관람자가 전시장에 들어서는 순간 그가 바로 몇 초 전에 지나왔던 계단, 이제는 실제로 보이지 않는 계단과 문 속에서 지금 들어오는 문안의 반사를 보게 된다. 즉 관람자가 바로 떠났던 이 공간은 관람자 자신의 상에 의하여 낯설게 느껴지게 된다.

관람자가 전시장을 다시 계속해서 관람하는 동안 안쪽 계단 아래에서 찍은 첫 번째 유리문의 사진과 그의 투명사진, 투명거울을 통해 다시 그다지 확연치 않은 바로 전의 상황을 여러 가지 다양한 과정 속에서 기억하게 된다. 이러한 다양한 방법은 계속적으로 비디오카메라를 이용하여 실내에서 관람자의 움직임을 사진 안의 거울의 반사를 통해 보여주거나, 입구 문에서 들어오고 나가는 관람자를 다시 함께 보여주어 공간과 시간의 변화를 더욱 강화하였다. 또한 영상과 복사된 영상 속에서 서로의 비슷함과 연관된 것들의 변형의 원리를 통해 복합적인 시-공간의 해체와 결합을 꾀하고 있다.

Time and Perspectives displayed at Tho art space gallery showed the elaborate spacial arrangement of photographs, mirrors, video devices.

Passing through the entrance of the gallery decorated with arcade style, and down to the narrow stairs, the viewers come to meet the exhibition hall. The photograph of the glass door (taken from the street side) they enter is hung on a wall opposite the door they enter through a stairway. The door and stairway they pass through second are reflected onto the mirror. But the space, which the viewer just left, is distanced by its own picture: in the center of the photo, exactly inside the entrance door, a mirror is placed, in which the viewer can see himself at the moment of entering the gallery. The space from which the viewer left appears unfamiliar by his own image.

While viewing pieces, viewers remember an ambiguous previous situation through the photograph taken from the stairway in the inside of the first glass door and the transparent mirror. Change in space and time is further reinforced through the viewers’ movements displayed by the video cameras, photographs and the mirror. The images and copied images are integrated and deconstructed with the complex space-time through the principle of modification of their similarity and association.

〈시간과 원근법 II〉전시기록

〈Time and Perspectives II〉Exhibition record

1994 / Video 720×576 / color / no sound / 6‘57″

이 작업 안에서 공간-시간의 상황을 통해 새로운 인식과 경험의 가능성들을 보여준다. 설치가 있는 공간의 입구문의 여러 다른 시각들이 각각의 미디어를 통해 서로 관계를 맺고 변형되고 다양화된다.

이러한 과정을 통해 공간의 조망이 사진 찍히고, 거울을 통해 반사되고 영상화된 복잡한 구조가 만들어지고, 여기에 실제적 공간-시간 상황이 공간의 실제 이미지뿐만 아니라 미디어를 통해 만들어진 변형들을 가지고 중첩된다.

여기에 더 그의 다양한 위치에 따라 시각을 바꾸고 이 설치 작업의 일부로 경험하는 관람자가 있다. 관습적인 방향-모델은 의문을 일으키고 관람자는 자신이 실제와 미디어화 된 공간 사이에서 그것들의 구조를 스스로 알아내야 한다.

This work shows the possibility of new perception and experience through spatial, temporal situations.

It presents diverse visual angles, capturing a venue entrance where an installation is placed, that are modified and associated with one another. Through this process, the space is taken in photographs, reflected onto a mirror, and made into an intricate structure of images. Actual spatial, temporal situations overlap with images deformed through other media.

Some viewers experience these images as part of the installation, changing their visual angles through different positions. A conventional direction type raises a question. Viewers must find their structures for themselves between reality and the media space.

〈시간과 원근법 III〉전시기록

〈Time-Perspectives III〉Exhibition record

1996 / Video 720×480 / color / sound / 2’50”

나무, 종이, 유리, 거울, 사진 등으로 창이나 문의 구조를 바탕으로 한 건축적인 모형들을 만들었다.

이모형들 뒤, 한 쪽 벽에 설치된 감시 카메라들이 모형 안의 내부공간과 그 공간을 통하여 보이는 실제 공간을 녹화한다. 카메라가 모형들 안쪽의 시각을 통해 보여주는 다양한 전경들이 교차적으로 모니터에 보이며 이 전경들의 이미 녹화된 이미지와 실시간 이미지가 또한 교차되어 보인다.

관람자들을 그들 자신과 다른 관람자들을 모니터를 통해서 보게 되며 이러한 혼합된 시각들은 새로운 시-공간의 경험을 가능하게 한다.

Architectural models are fashioned with wood, paper, glass, mirror, and photographs, referring to the structure of a window or door.The surveillance cameras installed on a wall behind of these models record their inner space and the real space seen through inner space. A variety of scenes, seen through the inner space by the cameras, emerge on the monitor in intersection.

These scenes are also presented alongside already recorded images and real-time images.

Viewers can see themselves and other spectators through monitors, allowing them to experience a new space-time through mixed perspectives.

〈공간의 움직이는 표면들〉전시기록

〈Moving Surfaces of the Space〉Exhibition record

2000 / Video 720×480 / color / no sound / 6’45”

3층으로 된 갤러리 건물의 구조를 이용하여 사진과 비디오 설치작업을 한다. 공간의 다양한 입구들을 향해 사진을 찍고 그 사진들을 그 입구들의 맞은편이나 또는 다른 층의 입구 맞은편에 설치한다. 사진 속의 입구는 잘려지고 거울로 대체되며 맞은편의 실제 입구를 반사한다. 이렇게 하여 사진은 건물의 어느 한 곳을 기억시키며 그 사진 속의 거울반사는 현재 보이는 곳을 반사하여 시간적 중첩을 만든다.

여러 대의 감시카메라들은 사진 또는 사진의 맞은편 입구들을 촬영하며 동시에 여러 개의 모니터에 교차하며 보여준다. 이미 녹화되어진 이미지들도 현재 촬영되고 있는 이미지들과 교차되어 나타나 더욱 더 복합적인 시간과 공간을 보여준다.

2층에는 갤러리 일부와 비슷한 구조의 모델을 만들었는데 이것들을 카메라들을 통해서 볼 때 다른 곳에 설치한 카메라를 통해서 보이는 이미지들과 비슷하게 보인다. 이 모델은 계단과 입구, 사진과 거울로 되어 있으며 관람자들은 모델을 통해 건물과 비슷한, 그러나 크기와 방향이 다른 조형물을 만나게 된다.

Photograph and video installation work uses the gallery’s three-story structure. Photographs showing this space’s entrance are displayed on the opposite side of the entrance or the entrance of a different floor. The entrance in the photograph is replaced with a mirror reflecting the actual entrance on the opposite side. The photograph memorizes a part of the building, and its mirror reflection creates a temporal overlap.

Several surveillance cameras videotape the photograph and its opposite entrance, displaying them on a few monitors. This work showcases the intricacy of time and space through the overlap of already recorded images and presently videotaped images.

A model with a similar structure to part of the gallery is on the second floor. This model, if seen through the camera, looks like images seen through cameras installed in other places. Through this model, made up of stairs, entrance, photograph, and mirror, viewers see a sculptural installation similar to the building but with a different scale and direction.

Session: 2000년 이후 (80min)

〈Pretty Good Look〉

모니터링 팀: 김영남, 문소현, 배고은, 정정화, 조민호, 홍승범

Monitoring Team: Goeun Bae, Seungbum Hong, Minho Jo, Jungwha Jung, Youngnam Kim, Sohyun Moon

2009 / 영화 HDV / color / sound / 19‘27″

많은 사람들 중 누가 수상한자인가? 수상하다는 것은 어떤 기준인가? 일반사람들, 경찰, 피해자들은 그럴싸한 이유를 대는데…….

수상한 사람을 분장한 모델이 주택가에서 서성거릴 때 경찰에게 곧장 검열 당하고, 경찰로 분장한 퍼포머들이 길거리에서 사람들을 검열하고 가짜 경찰과 진짜 경찰은 서로를 의심하고, 우연히 미행당하는 사람은 계획적인 행동을 취한다.

이렇게 퍼포먼스, 연출, 인터뷰, 영화 이미지, 실제상황 들이 섞여 구성된 새로운 형식의 유사 다큐멘터리 영화는 사람들이 우연히 갖고 있는 이 주제에 대한 단순한 관념들이 일으키는 오해와 부조리한 면을 보여준다.

How can we find a suspicious person among the people? What are the criteria to distinguish the suspicious ones? The people on the streets, the detectives, and the victims of such stereotypes have tried to come up with their own answers to these questions.

The policemen actually come to inspect the actor who hangs around the residential areas dressed as one of these suspicious types, the performers in police uniforms can easily control the people on the streets, the real and the fake policeman check on each other, a citizen who happens to be followed by a member of our “monitoring team” starts to take calculated actions.

This pseudo-documentary film, composed of performances, fictions and real situations, images of cinemas, and interviews, shows misunderstandings and absurdities of the general ideas that people seem to hold on this subject.

〈법 앞에서 / Vor dem Gesetz〉

〈Before the Law / Vor dem Gesetz〉

2021 / 애니메이션 HD / color / sound / 8’37”

내레이터: 임근아

Narrator: Geunah Lim

카프카 『소송』의 대성당 장에 그의 단편 『법 앞에서』가 다시 삽입되었는데 작가는 “소송” 영화를 만들 때 이 부분을 포함시키지 않고 오히려 영화 “소송”과 병행 설치하기 위해 이것을 애니메이션 형식으로 만들었다.

전체 연출 세트는 조각적으로 표현된 미니어처 오브제들로 구성되어 있으며, 내레이터의 목소리가 연기를 통해 이야기를 이끌어간다.

법의 문을 배경으로 한 무대와 찰흙으로 만든 두 인물의 플레이를 클로즈업 촬영을 통해 작품의 임팩트를 극대화했다.In the Cathedral chapter of Kafka’s The Trial his short story Before the Law reappears. However, the artist did not include this part in the film “The Trial”, but put it into an animation format in order to install it parallel to the film “The Trial”.

The entire stage set consists of sculpturally crafted miniature objects, and the narrator’s voice guides the story through the acting.

The impact of the piece was maximized by close-ups of the stage with the door of the law as a backdrop and the play of the two characters made of clay.

〈Creating Reality I〉

사운드: 지그프리드 쾹프

Sound: Siegfried Koepf

2003 / DV / color / sound / 51′

서울 안에서 수많은 시간적 경로가 교차하는 공간인 마로니에 공원 특유의 상황을 소재로 한 비디오 영상 설치 작업이다. 작품에서 보여주는 동일한 공간 속에서 시간의 순차적 흐름이 끊어지고 뒤섞이는 상황은 공원이 내재적으로 가지고 있는 특징을 닮았다. 마치 고립된 섬과 같이 도시 내의 변성지대로서 존재하고 있는 공원은 외부와는 다른 속도를 가지고 서로 이질적인 다양한 활동들이 동시적으로 존재하면서 그 자체로서 시공간의 복합적인 구성을 가지고 있다.이 작품은 공원의 세군데 지점을 정하고 각 지점에서 360도의 전경을 8번의, 즉 45도의 시각으로 나누어서 비디오 촬영을 하였다. 촬영시 나누어진 각도는 다시 360도의 시각으로 연결되도록 찍지만 각 프레임에서 촬영되는 이미지들은 서로 다른 시간들의 클립들이다.

이렇게 일정한 공간의 연결성과 시간의 혼합성을 가진 이 시퀀스들은 컴퓨터상의 가상공간에 옮겨져서 새로운 연속적인 공간의 움직임으로 다시 한 번 변형된다. 촬영된 공원이미지들은 전혀 다른 공간의 표면에 입혀지며 컴퓨터 내 가상카메라의 움직임으로 공원의 시간 혼합물이 독자적인 움직임을 가진 영상화면으로 펼쳐진다.

각 카메라 지점은 한 공원 안에서 보일 수 있는 다른 일면을 담고 있으며 설치 시 공간의 3면에 동시에 펼쳐지면서 동일한 공간에 대한 모호한 현실감을 조장한다.

“Creating reality”를 위한 사운드는 32개의 새소리들이다. 이들은 자연 속에서 녹음되었으며 36 병렬 프로세싱 파라미터 이퀄라이저에 의해 필터 되고 증폭되었다.

The video installation “Creating Reality” shows unique situation of Marronnier Park, a space where numerous different passages of time overlap and intermix with one another chronologically, in the same space. Parks are like island that change at a pace in dependent from a changing city. They interweave complex activities that become different layers of time.The videos are filmed at three different spots in Marronnier Park and each film is constituted a 360-degree video panoramas in 8 parts. In each of three videos, each images of one’s sequences are a accumulation of their time differences.

The three spatial sequences, which remix up time and connect to a homogeneous space through computer manipulation, become a new virtual space. The sequences are a composition of computer-generated virtual scenes having a unique movement and time mix.

While each video’s shooting range covers all of park space, their individual perspectives which are different from one another produce the ambiguity of identical spaces.

The sound for “Creating Reality” is the song of 32 birds, recorded in their natural environment, filtered and amplified by 36 parallel processing parametric equalizers. The frequencies of the equalizers form a non-tempered symmetrical 36-tone tuning system with a range of five octaves.

2 전시장

모니터 1 | 연속상영

〈법 앞에서, 카프카〉

〈Before the Law, Kafka〉

2019, 2021 / HD / color / sound / 78′

토론 참가자: 이소영, 이소요, 임상빈, 황보유미

Discussion Participants: Lee Soyoung, Lee Soyo, Im Sangbin, Hwangbo Yumi

토론자들은 기본적으로 『소송/ 법 앞에서』와 들뢰즈와 가타리가 쓴 『카프카』를 읽고 이 토론에 참가한다. 이들은 작가들이거나 미술관계자이며 문학가나 철학가들은 아니다. 이 토론자들은 준비한 자신들의 생각을 펼치게 되는데 서로 간의 이야기를 나누는 가운데 이야기가 또한 발전해 간다. 이러한 과정은 같은 텍스트를 가지고 우리가 얼마나 많은 갈래를 치며 이야기할 수 있는가에 대한 실험이며 계속해서 이것을 보는 사람들을 같은 방식으로 초대하게 한다.

Several panelists have read Deleuze and Guattari’s *Before the Law* and *Kafka: Toward a Minor Literature* and are participating in this discussion. They are writers or art professionals, not literary scholars or philosophers.

These discussants will present their prepared thoughts, and the conversation will also evolve as they exchange ideas with each other. This process is an experiment in how many different paths we can take in discussing the same text, and it continually invites those who witness it to engage in the same way.

모니터 2 | 연속상영

〈파노라마 한강〉

〈Panorama Hanriver〉

2003 / DV / color / sound / 40′

한강의 유람선을 타고 녹화한 잠실부터 여의도까지의 한강변과 한강 물의 연속적인 풍경은 16개의 분할화면으로 재구성 되었다. 서로 다른 시차와 시각을 가지고 있는 이미지들이 또 다른 연속성을 가지고 한 화면에 동시적으로 펼쳐진다.

배를 타고 가는 움직임이 영상의 기본 흐름이 되며 배에서 녹음된 사운드가 필터링 되고 변형되고 혼합되었다.

The riverside scenes from Jamsil to Yeoido and a consecutive scene of water, videotaped from an excursion ship, are presented through 16 split-screen. These images, taken from different times and visual angles, simultaneously unfold in continuity.

The entire flow of video images is dominated by the ship’s movement, and sounds recorded from the ship are filtered, transformed, and mixed.