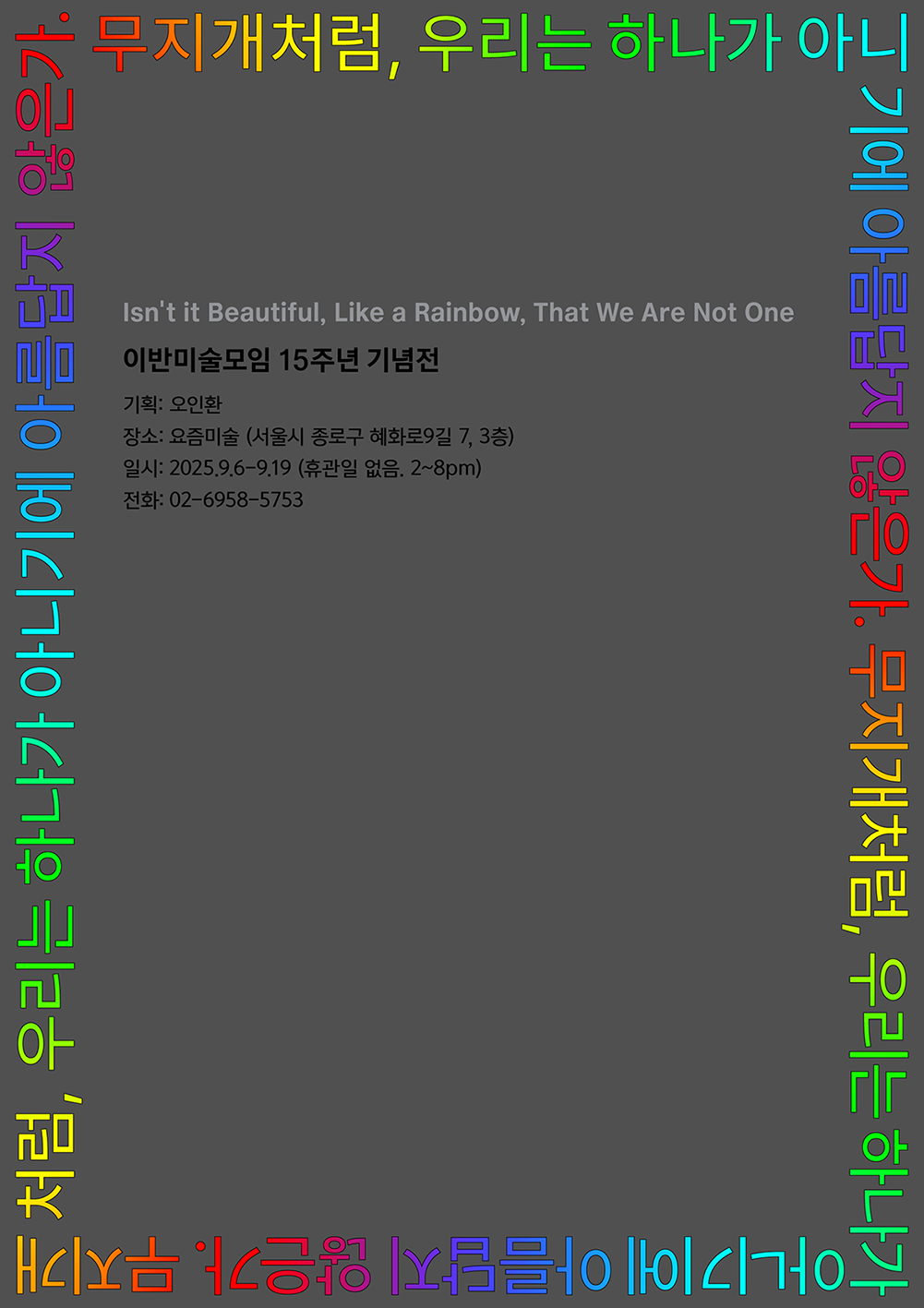

《무지개처럼, 우리는 하나가 아니기에 아름답지 않은가.》

요즘미술 협력

《무지개처럼, 우리는 하나가 아니기에 아름답지 않은가.》

Isn’t it Beautiful, Like a Rainbow, That We Are Not One.

이반미술모임 15주년 기념전

기획: 오인환

장소: 요즘미술(서울시 종로구 혜화로 9길 7, 3층)

전시기간: 2025. 9. 6.(토)~9. 19.(금) 휴관일 없음

전시시간: 오후 2시~8시

전화: 02-6958-5753

《무지개처럼, 우리는 하나가 아니기에 아름답지 않은가.》는 참여자들이 일상 속 물건들을 무지개 색으로 배열하고 이를 사진으로 기록하는 방식으로 진행된 참여형 미술 프로젝트이다. 이 프로젝트는 오인환의 기획 아래, ‘이반 미술 모임(이반미모)’의 회원들이 함께 참여하였다.

게이(이반) 참여자들이 자신의 물건들로 무지개를 재현하는 행위는, 한국 사회에서 성소수자가 겪는 익명성과 함께 자신의 성정체성을 드러내는 예술적 표현이다. 동시에 이 과정은 무지개라는 기표에 대한 새로운 해석을 시도하는 것이기도 하다.

각자가 만든 무지개는 사용한 물건의 종류, 색상, 배열 방식, 상태에 따라 저마다의 개별성과 감각을 드러낸다. 이는 ‘무지개’라는 하나의 상징이 오히려 하나로 수렴될 수 없는 다양성과 차이의 집합체임을 보여준다. 이는 ‘다름’을 통해 생성되는 공동체의 형상을 제시하며, 정체성의 획일화를 거부하고 차이의 공존을 지향하는 것이다.

《무지개처럼, 우리는 하나가 아니기에 아름답지 않은가.》는 무지개를 특정 집단의 정체성을 단순화하거나 획일화하는 상징이 아니라, 통합될 수 없는 퀴어 공동체 내부의 다채로운 목소리와 개별성을 드러낸다. 이는 동질성을 기반으로 한 공동체 개념을 넘어, 시민 사회 전체의 다원성과 다양성을 사유하도록 유도하는 비판적 시선을 제공하는 것이다.

Isn’t It Beautiful, Like a Rainbow, that We Are Not One. is a participatory art project that invited individuals to select ordinary objects from their everyday lives and reconfigure them into chromatic sequences mirroring the spectrum of the rainbow, with the resulting assemblages documented through photography. Conceived and organized by Inhwan Oh, the project was realized in collaboration with members of Iban Art Gathering (Iban Mimo).

For gay (iban) participants, the act of reconstructing the rainbow through their own belongings functions at once as an artistic articulation of queer identity—performed under the condition of anonymity that sexual minorities must often negotiate within Korean society—and as a subtle gesture of disclosure. In this way, the project reimagines the rainbow as a signifier, reframing its symbolic resonance through the lived materiality of the everyday.

Each rainbow, shaped by the kinds of objects chosen, their colors, arrangements, and conditions, discloses its own individuality and sensibility. Considered together, these variations demonstrate that the “rainbow” as a symbol is less a unified emblem than an assemblage that resists convergence into fixed meaning. What emerges instead is the figure of a community constituted through difference—one that rejects the homogenization of identity and aspires toward the coexistence of multiplicity.

Thus, Isn’t It Beautiful, Like a Rainbow, that We Are Not One. positions the rainbow not as a simplified or homogenized emblem of collective identity, but as a prism refracting the multiplicity of voices and individualities within a queer community that cannot be reduced to unity. In doing so, it moves beyond a conception of community grounded in sameness, offering instead a critical perspective that prompts reflection on pluralism and diversity across the fabric of civil society.

주차공간이 협소하므로 차량을 이용하시는 관객께서는 도보 5분 거리의 올림픽기념국민생활관 주차장(종로구 혜화동 1-21, 10분당 800원) 또는 와룡공영주차장(서울 종로구 명륜길 26, 5분 300원) 이용을 부탁드립니다.